POSTEGUILLO,

Santiago

Editorial

Planeta. Barcelona (España), 2012

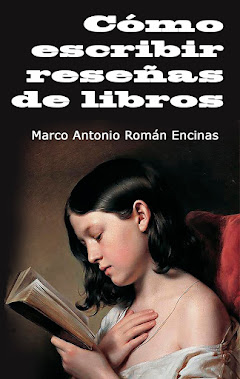

Lo

más llamativo de este impreso es el diseño de su tapa blanda, que muestra al

personaje creado por Mary Shelley leyendo a Cervantes sentado en un mueble con decorados de estilo antiguo en medio de

una compacta penumbra despedazada por los dardos de luz arrojados por el fuego

de la chimenea.

Pero

su atractivo no se reduce a ello. Esta obra cuenta, como lo señala el

subtítulo, la vida secreta de los libros. Para un bibliófilo o apasionado de la

lectura, no puede haber un tema más atrayente (y esa es la razón por la que

esta recensión se extiende más de lo debido). Está compuesto de 24 relatos o

artículos (que el autor considera como capítulos), pues, como lo explica

Posteguillo al final del impreso, «son textos que andan a caballo, o a pie,

entre uno y otro género». Fueron publicados antes en el «periódico Las

Provincias, de España, en donde todos estos textos tuvieron una primera

vida impresa en versión más reducida» (p. 195).

En

ocasiones la parte expositiva de un capítulo es más extensa y en ocasiones la

parte narrativa lo es, y esta última busca recrear una escena que se está

contando que puede también ser dialogada como en un cuento. Una frase que

sintetiza bien el propósito del autor es la siguiente: «Este es un pequeño gran

viaje que pretende mostrar al lector aquello que se esconde detrás de los

libros: los autores, sus vidas, sus caprichos, sus genialidades y, a veces, sus

miserias, y también aquello que hay detrás de los libros mismos como objeto»

(p. 9).

De

los 24, fueron siete los capítulos que más me gustaron. El primero de ellos es

«Los vikingos y la literatura». En él se habla de Irlanda, país cuya capital,

Dublín, ha sido reconocida como la Ciudad de la Literatura por la Unesco porque

pocas como ella han dado tantos maestros en el arte de escribir. A esa lista

pertenecen Oscar Wilde, Jonathan Swift, James Joyce, Congreve y Sheridan. Sin

olvidar a Bram Stocker (el creador de Drácula).

La ciudad cuenta además con tres Premios Nobel de Literatura: Bernard Shaw

(1925), William Butler Yeats (1923) y Samuel Becket (1969).

El

autor recoge el testimonio de otra escritora dublinesa, Anne Enright, para

explicar «este matrimonio indisoluble… entre literatura y Dublín: “En otras

ciudades, la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente

inteligente se queda en casa y escribe libros”» (pp. 22 y 23).

El

segundo que me agradó fue «Veintiséis días», título que se debe al plazo en que

Dostoievski debía terminar una novela para no perder los derechos de autor

sobre sus obras anteriores (nueve novelas en total) y recibir tres mil rublos

que irían directamente a sus acreedores (el escritor tenía cuantiosas deudas

debido a su ludopatía, que se acentuó cuando perdió a su esposa): ese era el

acuerdo escrito al que había llegado con su editor. El novelista ruso pudo

cumplir con el plazo con la ayuda de la taquígrafa Anna Grigorievna, quien se

convertiría luego en su esposa.

La

descripción del trabajo en equipo, por parte de Posteguillo, ayuda a tener una

idea de cómo funciona la mente de un genio: «Dostoievski dictaba Crimen y castigo por las mañanas y El jugador por las tardes. Y no paraba

de hablar y hablar. Anna Grigorievna estaba completamente cegada por la

admiración: aquel hombre no escribía, sino que recitaba las frases como si

fuera una historia que ya estuviera escrita en su cabeza» (p. 89). «Su

privilegiada mente, dotada como ninguna para la narrativa, elucubraba bien las

frases, los diálogos, las descripciones, saltando con habilidad y sin

confusiones de una novela a otra» (p. 88).

El

tercero que me deleitó fue «El discurso», que cuenta la verdadera razón por la

que José Zorrilla no quería aceptar pertenecer a la Real Academia Española: era

para no tener que dar el discurso de ingreso ante el rey, la familia real y el

presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas. (La historia es un tanto

más compleja, pero en esta reseña estamos tomando la parte medular de ella

únicamente). Zorrilla aludía que él era un poeta y que sus obras estaban en

verso, entonces Pedro Antonio de Alarcón, que había ido a su casa junto con

Gaspar Núñez de Arce para convencerlo de que aceptara ser académico, le propuso

hacer su discurso en verso, a fin de que sorteara ese inconveniente, sin

sospechar que el autor de Don Juan le

tomaría la palabra. Cito unos versos de aquel memorable discurso de 1885 que

dan cuenta de forma explícita de su poca habilidad para las piezas oratorias: «¿Qué discurso ha de hacer quien no lo tiene?

/ ¿Sobre qué discurrir podrá aunque quiera / ni sobre qué podrá formar un

juicio / quien por vivir sin él hasta aquí llega» (p. 66).

El cuarto fue «El asesinato de Sherlock

Holmes», que narra el momento en que Conan Doyle mata a su personaje Sherlock

(en «El problema final»), pero al final tiene que resucitarlo (en «La casa

deshabitada») ante el pedido de su editor y los lectores. Los hechos ocurrieron

así: «Holmes siguió a su archienemigo [el profesor Moriarty] hasta el

precipicio de Reichenbach y allí luchó a muerte con él hasta que el abismo se

tragó a ambos» (p. 117). Su editor entonces lo visitó en su casa, le dijo que

había ido demasiado lejos, y que nadie lo aceptaría; además de los cientos de

cartas depositadas en la bandeja del correo de Arthur, habían otras miles que

llegaron a la editorial, todas pidiendo lo mismo. Pero eso no era lo más sorprendente:

«Muchos seguidores de las aventuras del aclamado detective de Baker Street se

paseaban frente a la casa del escritor con crespones negros en los sombreros en

señal de protesta y luto por la muerte de su ídolo» (p. 121).

Así,

Conan Doyle se vio obligado a volver a la vida a su personaje que había

adquirido un relieve inusitado para alguien que proviene del mundo de la

ficción y es mera ficción. [Los que ya conozcan la historia pueden saltarse este

párrafo]. El escritor inglés se valió del siguiente ingenioso recurso para

hacer ello: «Holmes, haciendo uso del arte marcial baritsu, había luchado contra Moriarty al borde del abismo de

Reichenbach y había derrotado al terrible enemigo, pero el detective había

fingido caer él también al vacío para combatir, durante unos años, al resto de

líderes de los bajos fondos de Londres, gracias al anonimato que le daba el

hecho de que todos le creyeran muerto, hasta que por fin el gran detective se presentó

de nuevo ante un sorprendido e inmensamente feliz doctor Watson, en uno de los

reencuentros más conmovedores de la historia de la literatura. Incluso el

gélido Sherlock Holmes se verá conmovido, como pocas veces en su vida, ante la

alegría incontenible de su amigo al reencontrarse con él» (p. 121).

El

quinto fue «La Gestapo y la literatura», en él se cuenta acerca de las novelas,

relatos y demás escritos de Franz Kafka, que su amigo Max Brod y Dora Diamant

no llegaron a quemar como era el deseo y pedido del escritor debido a su

padecimiento de la tuberculosis que amenazaba con llevárselo de este mundo. Max,

a quien Kafka nombra como albacea de todos sus relatos y novelas, menos de los

que tenía Dora, publica las novelas luego de leerlas y convencerse de que eran

espléndidas, originales, en fin, demasiado buenas; pero Dora no hace lo mismo

con las treinta cartas y veinte cuadernos de notas con relatos manuscritos del

escritor praguense que le decomisó la Gestapo cuando la atrapó en 1933 durante la

Segunda Guerra Mundial (Dora fue encarcelada aquella vez, aunque luego huiría a

Rusia en donde también sufriría la purga de Stalin por pensar distinto). Hasta

ahora no se sabe qué pasó con ellos. Dora Diamant murió «en la Inglaterra de la

posguerra mundial, y nunca precisó qué había escrito en aquellos cuadernos» el

autor de La metamorfosis. Posteguillo

señala que la pérdida de esos manuscritos «sigue siendo uno de los mayores

enigmas literarios de todos los tiempos» (p. 137).

El

sexto fue «El presidente Eisenhower y la rebelión de un hobbit», en el que me

gustó la forma en que Tolkien sale bien librado del intento de la editorial Ace

Books, de EE.UU., de no pagarle sus derechos de autor por una obra suya. Cuando

Tolkien escribió El hobbit y lo

publicó, el libro tuvo tanto éxito que sus

editores le rogaron escribir una segunda parte. Esta llegó doce años después y

tenía más de mil doscientas páginas, en un momento en que las novelas no solían

pasar de las trescientas, se llamó El

señor de los anillos, y se

publicó en tres partes para atenuar posibles pérdidas.

En

1965, Ace Books, editorial de EE.UU., decide «lanzar una publicación masiva en

tapa blanda de los tres volúmenes de El

señor de los anillos» sin pagar derechos de autor a Tolkien. Para ello, se

amparaban en que el presidente Eisenhower no había firmado aún la ratificación

del Convenio de Berna (tratado internacional que regula el reconocimiento de

derechos de autor en todo el mundo). Ace Books argüía que como el presidente

Eisenhower había firmado dicho convenio «unos meses después de la publicación»

de la novela en mención en Inglaterra, «desde un punto de vista legal, en

Estados Unidos los tres volúmenes de la trilogía no estaban sujetos a derechos

de autor en su país». Este hecho causó tal revuelo que «hasta hay una tesis de

máster sobre todo este alucinante episodio, recogida en los fondos

bibliográficos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill» (p.

144).

Tolkien trazó un plan para no dejar que la

editorial estadounidense se saliera con la suya que considero útil describir.

Él había recibido muchas cartas de sus admiradores norteamericanos, así que les

escribió a todos ellos y les contó lo sucedido. Estos apoyaron al escritor y

«reaccionaron en cadena. En pocos meses, Ace Books recibió decenas de miles de

cartas de protesta y, ante un creciente descrédito popular que amenazaba con

hundir la empresa si los lectores llevaban a cabo sus amenazas de no comprar ya

más libros de aquella editorial, se vio obligada a contactar con Tolkien y

acordar la cantidad que éste debía percibir por unas novelas, fruto de su

inteligencia, de sus conocimientos y de su imaginación. No solo se trataba de

una cuestión de orgullo. Era un asunto importante. La trilogía lleva vendidos

ciento cincuenta millones de ejemplares» (pp. 144 y 145).

Y

el séptimo fue «El KGB* y el manuscrito mortal», sobre dos novelas de Alexander

Solzhenitsyn: la primera publicada dentro de Rusia (Un día en la vida de Ivan Desinovich, en ella se critica a Stalin)

y la segunda, fuera (Archipiélago

Gulag, en ella se critica al comunismo ruso). La primera fue escrita en las

siguientes circunstancias: Solzhenitsyn, «oficial del ejército soviético

condecorado en dos ocasiones por su valor» durante la Segunda Guerra Mundial, cometió

un error. En 1945 «se atrevió a criticar a Stalin en una carta dirigida a un

amigo». En febrero de ese año, el escritor ruso es detenido y condenado a «ocho

años de trabajos forzados en un campo de Siberia» por tal razón. «La mayoría de

los presos de aquellas gigantescas cárceles moría al cabo de poco tiempo» (p.

158).

En

1953 Stalin murió. Jruschov lo sucedió. Este condenó los campos «estalinistas»

en 1956, y Solzhenitsyn fue excarcelado. «En 1962 presentó un manuscrito

tremendo: Un día en la vida de Ivan

Desinovich, donde se denunciaba con crudeza y realismo descarnado la

violencia, inhumanidad y perversión de aquellos campos» (pp. 158 y 159). Jruschov

vio que el texto «encajaba perfectamente en su campaña de desmantelamiento de

las infraestructuras de dominio de los estalinistas y defendió personalmente la

necesidad de publicar aquel libro». La novela se convirtió en un bestseller en

el extranjero y «en la propia URSS» (p. 159).

La segunda novela fue escrita en las

siguientes circunstancias: en 1964 «Jruschov fue depuesto del poder por un

golpe de Estado ejecutado por el ultraconservador comunista Brézhnev», quien

«no veía con los mismos ojos tolerantes las críticas» del escritor ruso (p.

159). Cuando el Politburó se enteró que Solzhenitsyn estaba escribiendo otra

novela, ya no criticando a Stalin, sino al sistema comunista, detener su

publicación se convirtió en el «objetivo prioritario del KGB». Solzhenitsyn

decidió «trabajar sobre su nueva novela secreta con un método peculiar: la

dividió en diferentes partes y confió a un amigo distinto cada una de estas

secciones del manuscrito; luego acudía a “visitar” a estos amigos, siempre

vigilado de cerca por agentes del KGB, pero lo que en realidad hacía era

recluirse en una habitación de la casa del amigo “visitado” para trabajar sobre

el texto. Y el sistema funcionó hasta que tomó la decisión, ineludible por otro

lado, de que alguien mecanografiara el manuscrito completo antes de remitirlo a

los editores» (p. 160). Pero un día la taquígrafa que se encargó de esa labor,

Elisaveta Voronnyanskaya, fue detenida por el KGB, torturada, liberada y luego

ahorcada en 1973, y el manuscrito que intentó proteger desapareció.

El

KGB se hizo con la copia de la mecanógrafa, pero Solzhenitsyn tenía dos copias

más: una la presentó al sindicato de escritores de la URSS que prohibió su

publicación, y la otra llegó a Francia, donde se publicó traducida al francés

en 1974. A las seis semanas de ocurrido ello, «el escritor ruso fue deportado

de la URSS y se le retiró la nacionalidad soviética… Hoy día es lectura

obligatoria en los institutos de secundaria en Rusia» (pp. 160 y 161).

Podría

mencionar algunos artículos o relatos más, pero mejor dejemos que el lector

explore por sí mismo y vaya descubriendo las historias fascinantes que se

ocultan detrás de los libros. La mayoría de los

24 capítulos se degusta con agrado, de hecho solo hay dos que no me satisfacen

del todo: «Hija de la lluvia» (sobre la escritora gallega Rosalía de Castro) y

«El libro electrónico o el pergamino del siglo XXI».

Este

es un impreso que puede motivar la indagación y lectura de los libros allí

mencionados. Las historias son de esas que se pueden emplear también para

amenizar una tertulia, pues te provee de un buen número de anécdotas que otros,

con seguridad, no conocerán o conocerán a medias acerca del mundo de la

literatura, aunque también hay información con sustento académico (al que

remite el autor en el cuerpo del texto, pero principalmente en su

bibliografía).

Sobre

el capítulo que da nombre al libro: «La noche en que Frankenstein leyó el

Quijote», para quienes conocen la historia de cómo se escribió la novela de

Mary Shelley, les puedo asegurar que aporta datos adicionales. En realidad, el

doctor Víctor Frankenstein nunca leyó la obra cumbre de Cervantes, tampoco lo

hizo el monstruo que él creó. Quien sí lo hizo fue Mary Shelley. En 1816, la

escritora inglesa «y su esposo, el también escritor Percy Bisshe Shelley»,

acudieron, junto con otros invitados, a la casa de lord Byron en Suiza. En las

noches y a la luz de una chimenea, Shelley deleitaba a los contertulios con la

lectura en voz alta «de diferentes clásicos de la literatura universal», algo

que, por cierto, hacía muy bien, pues «agitaba los corazones o despertaba la

imaginación de quien le escuchara» (p. 71).

Uno

de esos días de tormenta veraniega y sin posibilidad de poder salir de casa

como era ya costumbre, lord Byron lanzó un reto literario: que todos los allí

presentes escribieran una historia de terror, y el que consideraran el relato

más terrorífico, ganaría el concurso. La brillante idea, no obstante, cayó

pronto en el olvido para todos, menos para Mary Shelley, quien se lo tomó muy

en serio y disciplinadamente permaneció día y noche en casa para concluir su

labor. El resultado fue «la maravillosa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo» (p. 72).

Pero

la escritora no escribió su obra de la nada absoluta, «sino imbuida por esos

espacios montañosos que la rodeaban (…); y también influida, de una forma u

otra, por las maravillosas lecturas que su esposo Percy seguía haciendo por las

noches» (p. 73). Y una noche especial de 1816, Percy eligió leer una traducción

inglesa de Don Quijote. Y tanto le

gustó a Mary esa novela que en 1820 volvió a leerla directamente en castellano,

después «de haber iniciado el estudio del español. Y tal es la pasión que Mary

Shelley sintió por esa gran obra que el lector curioso encontrará una

referencia a Sancho Panza en el prólogo a Frankenstein,

igual que podrá observar que la novela de Mary Shelley presenta su relato a

través de múltiples narradores (el aventurero Walton, el doctor Frankenstein y

hasta el propio monstruo); es decir, la misma técnica narrativa que Cervantes

usó para el desarrollo del Quijote (narrado

por alguien que encontró un supuesto original en árabe que debe traducir una

tercera persona y donde cada uno quita y pone según le place). Y, por si quedan

dudas, Mary Shelley decidió recrear la famosa “Historia del cautivo” (capítulos

XXXIX-XLI del Quijote primera parte)

en el capítulo 14 de la versión corregida de 1831 de Frankenstein» (p. 74).

La

explicación de por qué eligió este texto Posteguillo para titular su obra es

sencilla: es un nombre llamativo, que se presta para la publicidad y que da pie

y pretexto para la elaboración de una carátula irresistiblemente atrayente. De

hecho, cuando yo adquirí el libro lo hice más fijándome en ella. No conocía a

su autor. Leí entonces la contratapa, la solapa y la compré. Pero el primer

paladeo del impreso fue visual. Y ha sido una buena compra, la prosa es ágil,

fluida y bien escrita, no por nada su autor, además de escritor, es lingüista.

*

KGB: Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti (Comité para la Seguridad del

Estado).

______________

Nota: La imagen que aparece al inicio de este envío fue escaneada por

Marco Antonio Román Encinas.